ペリー提督が日本へ来航した理由を多角的に解説し、神奈川県の横須賀・浦賀エリアとのつながりもわかりやすくまとめた記事です。

歴史の背景が深く理解できるだけでなく、現在の横須賀観光と結びつけて楽しめるように構成しています。

ペリー来航はなぜ起きた?歴史背景をわかりやすく解説

ペリーの黒船来航は1853年、江戸時代末期に起きた日本史上大きな転換点です。なぜこのタイミングでアメリカが日本に使節を送り、開国を迫る必要があったのか。

背景には国際情勢の変化、日本側の事情、地理的条件など複数の要因が重なっていました。

来航に至る流れをより深く理解したい人は、ペリーが日本に来た理由でアメリカ側の目的や世界情勢を確認してみてください。

また、黒船が実際に「どこへ来たのか」を知りたい場合は、ペリー浦賀に来航した理由と浦賀沖はどこを読むと、地理的な背景がよりクリアになります。

ここでは来航までの全体像を、初めて学ぶ人にもわかりやすいように整理して解説します。

黒船が来航するまでの世界情勢

19世紀半ば、世界は急速に変化していました。欧米列強は産業革命によって国力を高め、アジア各地へ進出して貿易拠点や補給港を求める動きが活発になっていました。

特にアメリカは太平洋航路を重視し、中国との貿易拡大を急いでいました。そのため太平洋横断を行う蒸気船の燃料補給地として、日本は非常に価値のある場所と考えられていました。

この時期の世界情勢を簡単にまとめると次のようになります。

- 欧米列強がアジア進出を加速していた

- 蒸気船の補給基地が必要だった

- アメリカは太平洋航路の安全確保を目指していた

日本は鎖国中でしたが、ロシアやイギリスなど外国船の接近が増え、開国は時間の問題と国際的に見られていました。

こうした状況が、アメリカが日本へ正式な使節を送るきっかけとなったのです。

なぜ日本が開国を迫られたのか

アメリカが日本に開国を求めた理由は単純な「貿易目的」だけではありません。安全確保、捕鯨船の保護、太平洋戦略など複数の目的が絡み合っていました。

特に当時のアメリカはクジラ捕獲を目的とする捕鯨船が太平洋を大量に航行していたため、嵐や事故で日本近海に漂着した船員の保護が大きな課題でした。

しかし鎖国下の日本では上陸が許されず、十分な救助ができない問題が生じていました。

| 目的 | 内容 |

|---|---|

| 捕鯨船の補給・保護 | 嵐や難破時に安全に寄港できる港を求めた |

| 太平洋航路の補給港 | 蒸気船に石炭を供給する拠点を必要とした |

| 中国貿易の拡大 | 太平洋を挟む物流ルートの強化 |

これらの複合的な事情から、日本に対して「開国要求」を行うことがアメリカにとっての国家戦略となりました。

浦賀が選ばれた理由と地形的メリット

ペリー艦隊が来航時に停泊した場所は「浦賀沖(久里浜付近)」ですが、なぜこの港が選ばれたのでしょうか。いくつかの地理的メリットがあったからです。

浦賀は東京湾の入り口に近く、深い入り江で大型船が停泊しやすい地形でした。さらに江戸に最も近い沿岸部であるため、幕府に直接圧力をかけやすい場所でもありました。

- 東京湾入口に近い=江戸へすぐプレッシャーを与えられる

- 湾が深く大型艦でも停泊しやすい

- 潮の流れが安定し、艦隊が安全に展開できる

また浦賀には「浦賀奉行所」があり、日本側が対応しやすかったことも理由のひとつです。こうした自然条件と政治的条件が重なり、浦賀沖が来航の舞台となったのです。

ペリー来航の目的(アメリカの狙い)

ペリーの任務は「日本を開国させること」でしたが、その背景にはいくつもの国家的目的が存在しました。

アメリカが重視していたのは、日本を強制的に欧米文化へ変えさせることではなく、あくまで太平洋航路の安全確保と貿易の拡大でした。ペリーの目的をわかりやすくまとめると次の3つです。

① 捕鯨船の補給港を確保するため

② 太平洋航路の中継地を得るため

③ アジア貿易拡大のために友好条約を結ぶため

ペリーは軍艦を率いて武力を背景に交渉を行いましたが、アメリカには日本を征服する意図はなく、あくまでアジア進出のための協力関係を築くのが狙いでした。

日本側が受けた衝撃と反応

黒船来航は当時の日本に大きな衝撃を与えました。当時の日本は帆船が主流であり、最新鋭の蒸気船に圧倒されたといわれています。

巨大な艦船から煙が上がりながら航行する姿は、まるで怪物のように感じられ、日本各地で“黒船恐怖”が広まりました。

幕府は当初、警戒しながらも交渉に応じざるを得ず、結果として日米和親条約の締結へ進むことになります。

| 日本の反応 | 内容 |

|---|---|

| 恐怖と混乱 | 蒸気船の圧倒的技術に衝撃を受けた |

| 鎖国体制の限界 | 海外情勢に対応できない現実が明確化 |

| 開国への模索 | 条約締結へ向けて方針転換が進む |

こうした反応は後に幕府の弱体化・倒幕運動にもつながり、日本全体が大きな変化へ向かうきっかけとなりました。

ペリーが来航した場所はどこ?横須賀・浦賀の位置関係を解説

ペリーが黒船を率いて来航した「浦賀(うらが)」は、現在の神奈川県横須賀市にあたります。浦賀は東京湾の入り口付近に位置し、江戸へ最も近い沿岸部として江戸幕府が重視していた場所です。

ここに浦賀奉行所が置かれていたこともあり、外国船への対応拠点として重要な役割を果たしていました。

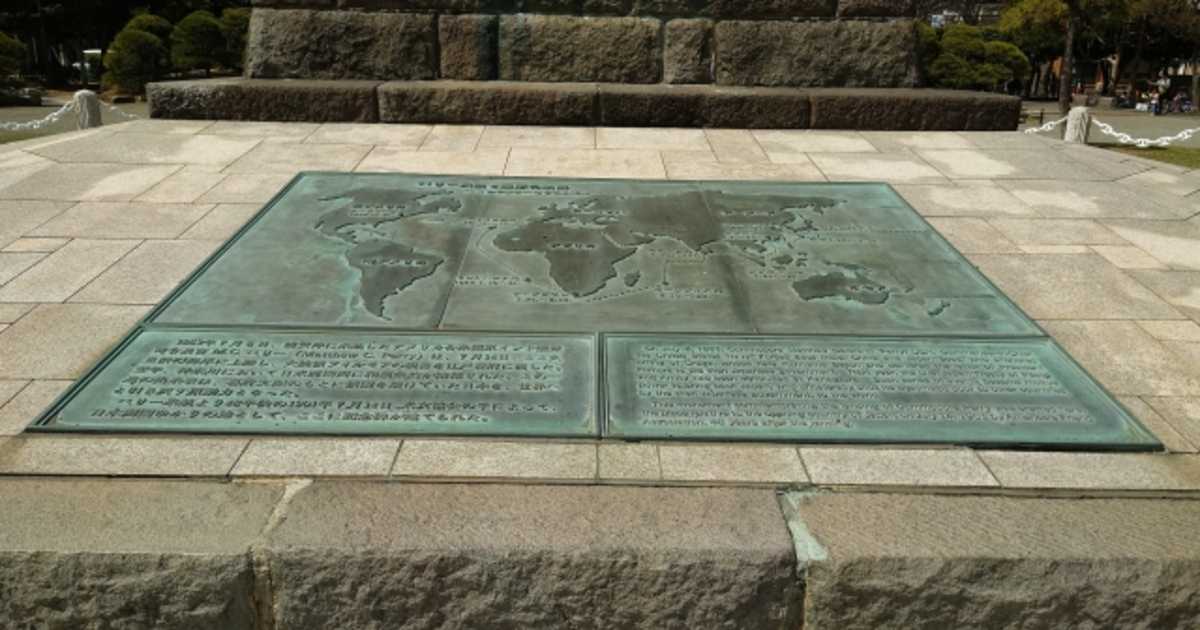

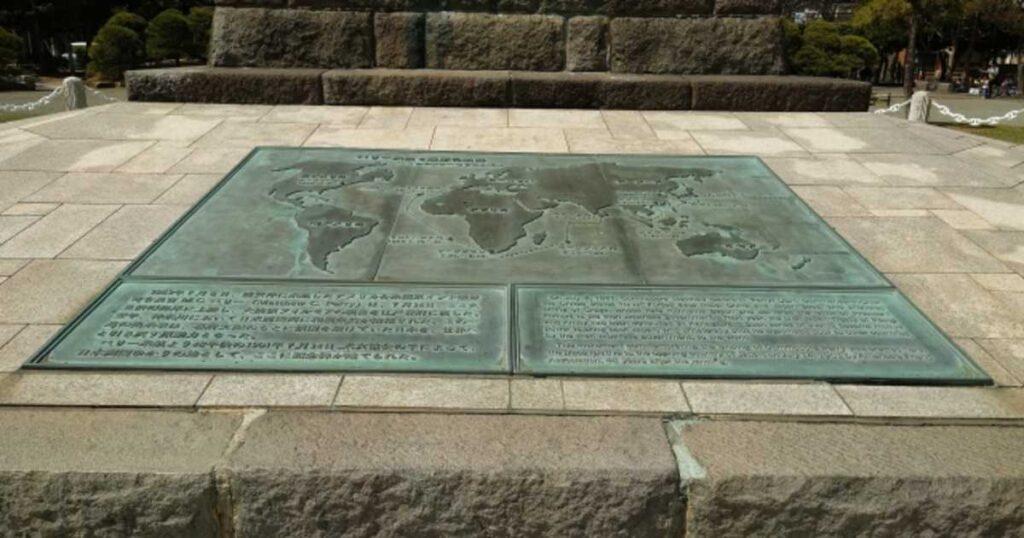

黒船が停泊したのは浦賀沖の「久里浜(くりはま)沖」といわれ、現在はペリー上陸記念碑や公園が整備され、歴史を体感しながら歩けるエリアとして人気があります。

より詳しく知りたい場合は、ペリーが来航した場所の記事も参考になります。

また近隣の横須賀港や観音崎も、防衛拠点としての歴史とつながりが深く、横須賀地域全体が黒船来航の舞台となっています。

横須賀港は現在も海の玄関口として活用されており、九州へ向かう夜行フェリーとして人気の横須賀発の東京九州フェリーのツーリストSが発着しています。

歴史散策とあわせて“海の旅”を楽しめる横須賀ならではの魅力です。

浦賀沖(久里浜)に停泊した理由

黒船が久里浜沖に停泊したのは、地理的に非常に優れた条件がそろっていたためです。

東京湾の入り口に近い久里浜沖は深度が十分にあり、外洋から来た大型艦隊でも安全に停泊できる地形を持っていました。

また久里浜沖は湾の内側に位置し、風や波の影響を比較的受けにくいため艦隊の停泊に適していました。

さらに浦賀には浦賀奉行所が置かれており、外国船への対応窓口となる政府機関が存在していたことも大きな理由です。

ペリーは江戸幕府に直接プレッシャーをかけるため、江戸に近い場所に停泊する必要がありました。久里浜沖はその条件を満たす最適な海域だったのです。

- 深い入り江で大型艦隊でも停泊しやすい

- 江戸に近く、政治的圧力をかけやすい

- 奉行所があり日本側が対応しやすかった

現在の久里浜港周辺にはペリー上陸記念碑が立っており、海岸沿いの散策路から黒船が停泊した海域を眺めることができます。

海岸の形状や位置関係を知ってから訪れると、歴史の臨場感が一層増すでしょう。

現在も残る来航関連スポット(記念碑・ペリー公園・浦賀奉行所跡)

横須賀・浦賀エリアには、ペリー来航にまつわる史跡や関連スポットが数多く残っています。

久里浜には「ペリー公園」や「ペリー上陸記念碑」が整備されており、来航の歴史を象徴する場所として訪れる人が絶えません。

また浦賀には浦賀奉行所跡が残っており、幕末期に外国船に対応した役所の歴史を知ることができます。

同エリアには「勝海舟・咸臨丸」に関連する記念碑も点在しており、ペリー来航から開国へつながる一連の流れを現地でたどることが可能です。

| スポット名 | 特徴 |

|---|---|

| ペリー公園 | 上陸記念碑と資料展示があり当時の様子を学べる |

| 久里浜海岸 | 黒船が停泊した海域を望める散策ルートが人気 |

| 浦賀奉行所跡 | 幕府の外交・防衛拠点で歴史解説が設置されている |

特にペリー公園は海沿いの静かな場所にあり、ゆっくり歩きながら歴史を感じられる「横須賀観光の定番スポット」として知られています。

周辺には飲食店や公園も多く、家族連れでも訪れやすい環境が整っています。

軍港めぐりとの関連性

横須賀港のクルーズ「YOKOSUKA軍港めぐり」は、ペリー来航と深い関係があります。

横須賀は開国後に軍港として整備され、明治時代には造船所や海軍施設が置かれ、日本の近代化を象徴する港として発展しました。

この背景には、黒船来航をきっかけに国防強化や海軍創設が進んだ歴史があり、軍港めぐりの解説でも幕末期のエピソードが紹介されます。

軍港めぐりのクルーズでは、ペリーが来航した浦賀方面への視界を海上から確認することができ、幕末の情景を想像しながら楽しむことができます。

また横須賀港に停泊する艦船や歴史的施設は、ペリー来航から始まった日本の海軍史の延長に位置づけられるため、来航史と軍港観光は非常に相性が良いのです。

- 海上から浦賀・久里浜方面を望める

- ガイドがペリー来航の話をしてくれる場合もある

- 横須賀の軍港史は黒船来航から始まった流れを理解できる

横須賀観光を楽しむ際は、久里浜や浦賀の史跡めぐりと軍港めぐりクルーズをセットにすると、歴史の立体感が増すため非常におすすめの組み合わせです。

ペリー来航が日本にもたらした影響

黒船来航は、日本の歴史を大きく動かすきっかけとなりました。日本が鎖国体制の限界を痛感し、開国へ歩み始める重要な転換点となったのです。

また、ペリー来航が横須賀の発展に与えた影響も非常に大きく、後に横須賀造船所の建設や軍港化へとつながっていきます。

この章では、黒船来航によって引き起こされた国内外の変化と、横須賀がどのように発展していったのかを詳しく解説します。

開国への道のり

ペリー来航の翌1854年、日本はアメリカと日米和親条約を締結し、長く続いた鎖国体制を終える方向へ舵を切りました。

この条約は「下田・函館の開港」や「アメリカ船への補給」を定めたもので、日本が本格的に世界へ門戸を開いた最初の一歩となりました。

その後、日本は諸外国とも次々と条約を結び、貿易や外交が急速に広がっていきます。こうした動きは幕府の権威を揺るがし、国内の政治体制にも大きな変化をもたらすことになりました。

日本の社会変化

黒船来航は、日本社会に多くの衝撃を与えました。特に西洋技術や文化が急速に流入し、人々の価値観や生活様式も大きく変化していきます。

産業や軍事における近代化は加速し、日本は一気に「鎖国の国」から「近代国家」へ向かう時代に突入しました。

| 変化の分野 | 内容 |

|---|---|

| 外交 | 諸外国と条約を結び国際社会に参加 |

| 軍事 | 西洋式の軍備を導入し近代化が加速 |

| 経済 | 貿易が始まり産業の仕組みが変化 |

こうした社会全体の変化は、やがて明治維新へとつながり、日本の近代国家としての歩みが始まる重要なきっかけとなりました。

横須賀造船所・軍港の発展

ペリー来航の影響は横須賀の発展とも深い関係があります。

日本が開国した後、幕府および明治政府は「海防強化」が急務となり、その拠点として横須賀に造船所と軍港を建設することを決定しました。

これが後の「横須賀製鉄所(のちの横須賀造船所)」であり、日本の海軍史にとって非常に重要な施設となります。

横須賀は東京湾の出入り口に近く、自然の良港として適していたため、軍港としての発展は必然的でした。

現在の横須賀港や米海軍基地の存在も、黒船来航がもたらした長期的な影響の一部といえます。

| 影響 | 内容 |

|---|---|

| 造船所の整備 | 日本の近代的造船の中心地が横須賀に形成 |

| 軍港化 | 海軍拠点として発展し現在の港の姿に |

| 地域の発展 | 人口増加・産業発展につながる |

このように、ペリー来航は日本全体だけでなく横須賀という地域にも大きな影響を与え続けています。

ペリー来航をより深く理解するための横須賀・浦賀観光ガイド

ペリー来航は日本の開国と近代化の起点となった出来事であり、現地の横須賀・浦賀にはその歴史をたどるためのスポットが数多く残されています。

実際の地形や海の向き、停泊した海域を知ることで歴史的背景が立体的に理解できるため、訪れる価値の高いエリアといえます。この章では、来航の舞台となった周辺のおすすめ観光ルートを紹介します。

特に久里浜・浦賀・横須賀中央の3エリアは黒船来航に関する史跡が集中しており、徒歩・バス・フェリーを組み合わせることで効率よく巡ることができます。

現地で実際の距離感を体感すると、なぜここに黒船が現れたのか、なぜこの場所で幕府は対応したのかという理由が自然と腑に落ちるでしょう。

また、黒船と同じ横須賀港から出航する横須賀の空母を見たいなら軍港めぐりは、現代の海軍拠点を見学できる人気アクティビティで、ペリー来航の歴史と合わせて巡ると海の軍事拠点としての横須賀をより深く理解できます。

さらに、横須賀港からフェリーでわずか10分で行ける無人島、横須賀の無人島:猿島の名前の由来

の記事も合わせて読むと、当時の海防体制や東京湾の歴史背景を多面的に学べるため、現地観光がもっと楽しめるようになります。

久里浜エリア:上陸地点をめぐるコース

久里浜(くりはま)は、ペリー艦隊が上陸した場所として最も重要なスポットです。海沿いには広々とした遊歩道があり、黒船が停泊した海域を真正面から見ることができます。

まずは「ペリー公園」からスタートして当時の上陸地点を辿り、記念碑や展示を見ながら幕末の雰囲気を感じるルートが人気です。

公園の奥にある記念館では、黒船模型や来航時の資料が展示されており、当時の緊張感を理解するうえで非常に役立ちます。

公園から久里浜海岸までは平坦な道が続き、海を見ながらゆっくり歩けるため観光初心者や家族連れにもおすすめです。

- ペリー上陸記念碑(必見スポット)

- 黒船関連資料が展示されるペリー記念館

- 黒船が停泊した海域を望む久里浜海岸

特に夕方の海岸は美しく、黒船が現れた海の迫力と静けさを同時に感じられる印象的な時間となります。

浦賀エリア:奉行所跡と街並みを歩く

浦賀(うらが)は、黒船への対応を行った幕府の窓口として重要な役割を担った地域です。浦賀港周辺には奉行所跡や、咸臨丸で知られる勝海舟にゆかりのあるスポットが残っています。

街中は落ち着いた雰囲気で、歴史散策にぴったりのエリアです。

奉行所跡は現在整備が進められており、資料展示や説明板によって当時の状況を学ぶことができます。

また浦賀の渡し船「浦賀の渡し」は風情ある小さな渡し船で、港を横断しながら景色を楽しめる人気アクティビティです。

| スポット名 | 見どころ |

|---|---|

| 浦賀奉行所跡 | 幕府の外交・軍事の中枢として機能した史跡 |

| 東叶神社・西叶神社 | 叶えたい願いを結ぶ“両参り”で有名 |

| 浦賀の渡し | 江戸時代から続く渡し船で港の雰囲気を体感 |

浦賀地区は黒船来航の物語に深く関わる場所であり、街を歩けば幕末期の空気を感じられる静かな魅力があります。

横須賀中央エリア:軍港文化と幕末のつながり

横須賀中央〜汐入エリアは、ペリー来航後の日本が軍港整備を進めた象徴の地域として発展しました。

JR横須賀駅そばのヴェルニー公園や、汐入から出港する「YOKOSUKA軍港めぐり」は、黒船来航が日本に与えた影響を現代に伝える場所でもあります。

軍港めぐりでは、アメリカ海軍や海上自衛隊の艦船を間近で見られ、ガイドの説明によって「なぜ横須賀が軍港の街になったのか」が分かります。

これはまさにペリー来航の延長線上にある歴史であり、横須賀の港は開国と軍事近代化の象徴と言えるでしょう。

- ヴェルニー公園から軍港を一望

- 軍港めぐりで艦船と歴史解説を楽しむ

- 戦艦三笠(記念艦)で近代史を学べる

黒船来航の歴史と、現在の横須賀の姿がつながっていることを体感できる重要なエリアです。

ペリー来航を理解するための補足知識(Q&A形式)

来航についてはさまざまな疑問を持つ人が多いので、よくある質問をまとめました。軍港めぐりや史跡訪問前の予習として役立ちます。

ペリー来航はいつ?

1度目の来航は1853年、2度目が1854年です。2度目の来航で日米和親条約が結ばれ、日本は開国への道を歩み始めました。

なぜ「黒船」と呼ばれたの?

船体が黒く塗装されていたことと、蒸気船の煙突から黒い煙が出ていたため、人々が恐れを込めて「黒船」と呼んだと伝わっています。

ペリー艦隊は何隻?

1度目の来航は4隻、2度目は7隻です。蒸気船を含む大艦隊で来航したことが、当時の日本に大きな衝撃を与えました。

ペリー来航を横須賀で学べる場所は?

- ペリー公園(久里浜)

- 浦賀奉行所跡

- 軍港めぐり(汐入)

- 記念艦三笠

いずれも来航と開国の歴史に深く関わるスポットです。

ペリー来航「なぜ?」を知ると横須賀観光がもっと面白くなる

ペリー来航は、偶然の出来事ではなく「日本の地理・地政学・国際情勢」が重なった必然として起こった歴史的事件でした。なぜ日本に来たのか、なぜ浦賀を選んだのかを理解すると、横須賀の街並みや港の姿がまったく違って見えてきます。

横須賀には、久里浜・浦賀・汐入・横須賀中央など来航に関わる場所が点在しており、史跡や軍港クルーズを組み合わせることで、幕末から近代へ続くドラマを一日で体感できます。

横須賀に訪れるなら、黒船来航の背景を知りながら現地を巡ることで、歴史の奥行きとリアルな臨場感が深まり、より記憶に残る旅になるはずです。